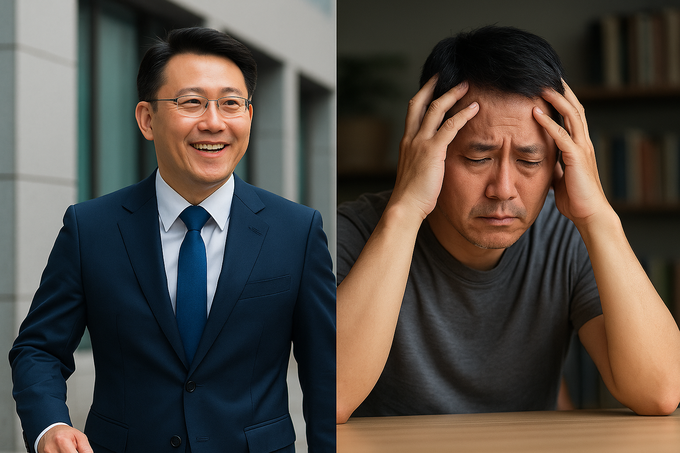

“지금, 늦지 않았나요?”

“아뇨. 지금이 딱 맞아요. 오늘이 당신 인생에서 가장 젊은 날이니까요.”

나는 숨을 고르며 마음속으로 다시 한번 다짐했다. 오늘도 ‘지금 여기서 다시 시작한다’고, 그리고 언젠가 ‘끝까지 함께 걷겠다’고 약속했던 그 마음을 한 줄로 묶었다. 우리는 오래 버텨 왔고, 그래서 더 멀리 보고 싶다. 삶은 때때로 우리를 막다른 골목으로 몰지만, 고개를 들면 그 골목은 또 다른 길로 변한다. 공자는 “배우고 때때로 익히면 기쁘지 아니한가(學而時習之 不亦說乎)”라 했다. 배움은 학교의 전유물이 아니라, 오늘을 새롭게 여는 열쇠다.

일흔둘의 정 씨는 지하철 두 번을 갈아타며 글자를 배우러 왔다. “선생님, 어제 쓴 ‘봄’을 오늘도 썼어요. 글씨가 내 마음 같아서요.” 그의 공책에는 덜 익은 ‘ㅂ’과 조금 기울어진 ‘ㅗ’가 빼곡했다. 그는 배움의 속도를 걱정했지만, 어느 날 통장에 찍힌 이름을 스스로 읽어 내려가며 울었다. “이제 제 이름을 제가 확인했어요.” 그 순간 그는 자기 삶의 주인이 되었다. 그날 이후 우리 교실에는 ‘늦었다’는 말이 사라졌다.

스무 살도 안 된 승호는 밤마다 게임 속에서만 강했다. 약속 시간마다 늦었고, 나는 묵묵히 기다렸다. “왜 늦었니?” “늦게까지 깼어요.” 기다림 끝에 우리는 서점에 갔다. 책 한 권을 건네며 말했다. “한 페이지씩만. 오늘은 한 페이지만.” 몇 달 뒤 그는 검정고시에 합격했다. “선생님, 저 해냈어요.” 실패와 방황의 시간도, 단 한 페이지 앞에서는 겸손해졌다. 그 한 페이지가 그의 내일을 바꿨다.

노년을 앞두고도 세상은 여전히 빠르게 흐른다. 그럴수록 우리는 속도를 늦추며 ‘내가 왜 이 길을 걷는지’를 묻는다. 도연명은 귀거래사에서 “본성으로 돌아감만 못한 것이 없다(歸去來兮 田園將蕪胡不歸, 귀거래혜, 전원장무호불귀)”고 했다. 타인의 시선으로 지어진 집에서 나와, 제 마음이 편히 눕는 방으로 돌아가는 일. 그것이 두 번째 인생의 방향이다.

돈 걱정, 시간 걱정, 체력 걱정… 걱정은 언제나 명분을 잘 만든다. 하지만 삶은 명분보다 ‘연습’을 따른다. 하루 10분 걷기, 한 문단 필사, 한 통의 안부 전화, 한 줄의 가계부. 작은 연습은 하루를 바꾸고, 바뀐 하루는 계절을, 계절은 결국 생을 바꾼다. 세네카는 “우리에게 주어진 시간은 짧지 않다. 우리가 많은 시간을 흘려보낼 뿐”이라 했다. 시간을 흘리지 않기 위한 최소한의 의식, 그것이 ‘오늘의 연습’이다.

우리는 다시 친구를 부른다. 밥 한 끼를 천천히 먹고, 이름을 부르며 웃는다. 함께 읽고, 함께 배우고, 함께 넘어진다. 혼자 꾸는 꿈은 장면이지만, 함께 꾸는 꿈은 길이 된다. 그 길 위에서 우리는 ‘일’의 의미도 바꾼다. 어제의 일은 생계였지만, 오늘의 일은 가치이고, 내일의 일은 나눔이다. 벌기 위해 움직이던 손이 이제는 건네주기 위해 움직인다. 손의 쓰임새가 달라질 때, 마음의 온도도 변한다.

때때로 우리는 멈춘다. 멈춤은 패배가 아니라 호흡이다. 멈춘 뒤에는 바라봄이, 바라본 뒤에는 선택이 있다. 무엇을 덜어낼지, 무엇을 더 품을지 알게 된다. 삶이 묻는다. “정말 너의 것인가?” 그 물음 앞에서 우리는 서랍을 정리하듯 관계와 일상, 지갑과 마음을 정리한다. 남는 것은 가벼움, 그리고 방향이다.

나는 다시 대화의 첫 문장을 떠올린다. “지금, 늦지 않았나요?” 묻는 이에게 우리는 웃으며 답한다. “지금이 시작이야. 오늘은 내일의 첫 문장이고, 네가 쓸 다음 장은 아직 빈 페이지야.” 그 빈 페이지에 적을 단어는 화려하지 않아도 된다. ‘다시’, ‘천천히’, ‘함께’, ‘끝까지’—네 단어면 충분하다.

마지막으로, 오늘의 약속을 남긴다. 우리는 지금 여기서 다시 시작하며, 끝까지 함께 걷겠다는 약속을 스스로에게 건넨다. 어쩌면 그 약속 하나가 어제의 나와 내일의 나를 한 문장으로 이어 줄지 모른다. 그러니 두려움은 가방의 맨 밑칸에 넣어 두고, 설렘을 맨 위칸에 올려두자. 페이지를 넘기는 소리를 들으며—우리는, 지금부터다.